西风东渐:佛教美术在早期区域传播的韵律

文/刘彤

一、绪论:早期佛教美术与古希腊美术的渊源

自释迦牟尼证道以来,佛教在这个娑婆世界上已经存在了2500多年,在这漫长的时间里,各种佛教理论和修持方法一方面通过师徒之间的言传身教以及在此过程中形成的佛教典籍得以传承,另一方面,佛教美术在帮助佛教教义进行效率更高的传播上也起到了至关重要的作用。

佛教造像和绘画是佛教美术的两个最主要门类,如果把它们放到世界美术史的宏观框架下来看待的话,就会发现,它的起源、发展和变迁并非是完全内源性的,而是在伴随着佛教经典和教义进行区域性传播的过程中与各种外来力量互相借鉴和融合后的结果和产物。

所谓美术实际上是一种基于人类视觉上的感官艺术,是人类使用一定的工具和材料创作出平面或者立体的视觉形象,以反映出具体的自然和生活环境的过程,创作者在创作作品的同时也能够借此表达出自己的情感和思想。然而佛教事实上在其刚刚出现的时候是严格禁止任何偶像崇拜的,在释迦牟尼涅槃后长达近500年的时间里,除了一些零星的描绘释迦牟尼佛本生故事的石刻以外,还没有发现任何以主尊形式出现的造像和绘画作品。目前公认的是一直到了贵霜王朝迦腻色伽王时期,才在犍陀罗出现了早期的佛教造像。

图1.1 古代犍陀罗地区/公元1-3世纪

犍陀罗位于中亚的核心地带,以今天巴基斯坦北部的白沙瓦谷地为中心,西北方向上到达阿富汗东部的哈达地区,东南方向上到达印度河东岸的塔克西拉(怛叉始罗),向北到达斯瓦特河谷地区,在地理位置上正处于东西方通道之间的交汇点上,是古代丝绸之路上的要冲(见图1.1)。

犍陀罗原本是印度的传统文化所在地,古印度十六列国之一,在公元前6世纪之后被古波斯阿契美尼德王朝和马其顿王国亚历山大大帝先后征服。当亚历山大大帝从印度河流域撤军后,印度孔雀王朝的月护王随即接管并统治了该地区。公元前190年,随着孔雀王国的逐步没落,希腊化的巴克特里亚人(大夏)征服了犍陀罗,到了公元前145年前后,巴克特里亚又被作为中亚游牧民族的塞族人(斯基泰人)征服,在塞族人之后,波斯化的帕提亚人(安息帝国)也曾短暂地统治过犍陀罗。在此之后,犍陀罗被大月氏人占领并在公元一世纪中叶成为了大月氏人所建立的贵霜王朝的首都。到公元3世纪末,伴随着帝国的不断衰落和分裂,犍陀罗被作为安息帝国继任者的波斯萨珊王朝纳入了地理版图,之后又历经寄多罗贵霜(小月氏)和嚈哒人(白匈奴)的反复征战,一直延续到公元7世纪中叶,最终被伊斯兰势力占领和统治。

在这风雨飘摇的几百年间,犍陀罗受到了来自东西方多种文化的影响,其中影响最深的则是希腊的文化和艺术,今天的学术界,普遍认为在犍陀罗时期的佛教造像是来自希腊的美术在当地本土化的直接结果,从历史的角度看,这确实是有一定道理的,然而事情可能并未如此简单,这里面其实还有很多具体的问题尚待解决。

首先,让我们换一个角度,从世界美术史的发展上进行一个简单的回顾,根据全世界考古遗迹的发现,人类从史前时期就已经在从事美术的创作,而大规模的美术创作时期则是从距今约5000年前的早期埃及开始,也就是从那时候起,人类开始系统化地制作各种雕塑、绘画以及建筑作品。而以基克拉迪文明、米诺斯文明和迈锡尼文明为代表的爱琴美术以及随后诞生的古希腊美术则众所周知地成为了当今世界西方主流艺术的始祖,并在意大利文艺复兴之后在各个不同的艺术领域内获得了充分的发展。毫无疑问,早期佛教美术也受到了这股潮流的影响,从犍陀罗的雕塑作品上就可以清楚地看到这种影响的存在。

古希腊美术按照发展时间分为古风时期、古典时期和希腊化时期,希腊化时期的雕塑作品从艺术成就上来说代表了古希腊美术的最高水平,其中有大量的艺术创作手法为后世的美术创作所借鉴。比如,雕塑的头部与身体的比例为1:8;用阿佩莱斯线来体现绘画作品的立体感;以及使用普拉克.西特列斯曲线来表示造像身体的曲线美等等。从来自全世界各个不同地区,不同文明以及不同艺术风格的雕塑或者绘画作品中经常可以看到这些表现手法的影子。例如,名为《米罗岛的维纳斯》的这件雕塑作品(见图1.2),维纳斯的身体呈S型,充分显示出了女性身体的曲线美,这个S型的曲线就是普拉克.西特列斯曲线。

图1.2 希腊化时期《米罗岛的维纳斯》/公元前100年左右

另一个例子取自一尊犍陀罗时期的树神沙罗班吉卡(Salabhanjika)雕塑造像(见图1.3),沙罗班吉卡的形象在印度教和佛教中均有出现,树神身体这种夸张扭曲的造型在犍陀罗以及之后的印度和喜马拉雅地区造像及绘画中被大量使用,被人们形象地称为“三折枝”造型。很明显,这两种曲线美的表达方式都指向了同一个源头。

图1.3 印度贵霜时期健陀罗风格树神沙罗班吉卡造像/公元1-3世纪

二、中亚地区的早期佛教美术

作为宗教来说,佛教起源于印度,佛教成为一个具有强大影响力宗教的时间点可以追溯到公元前三世纪印度的孔雀王朝时期。而佛教美术则是起源于中亚地区。阿育王在统一了当时的印度以及阿富汗的一部分地区之后开始大力传播和推广佛教,其手段主要是修整各类佛教经典以及修建佛教寺院,而在这一时期中佛教造像和绘画则并未出现。公元一世纪前后,大月氏人建立起了一个覆盖中亚地区以及一部分印度的贵霜王朝,到了公元二世纪,贵霜伟大的迦腻色伽一世在转战多个国家之后定都于犍陀罗核心地带的富楼沙(今白沙瓦),开始大力宣扬和推广佛教,并组织人力集结整合各部佛教经论,也就是从这个时期开始,在犍陀罗地区才出现了最早的佛教造像,随着岁月的流逝,犍陀罗风格造像成为了当今世界上所有佛教美术最原始的典范。

从图像学的角度上看,早期犍陀罗造像的风格被认为具有非常明确的希腊化特征,今天有众多的学者认为这是因为马其顿王国亚历山大大帝在东征过程中曾经征服过这里并进行了殖民统治,因此相关的希腊美术和制造技艺也被输入和保留了下来,因此犍陀罗的佛教造像完全是按照希腊化的风格来建造的。这种理论乍看上去确实有一定的道理,但是仔细深究的话却还是有很多问题存在。

首先,在年代上存在疑问,根据阿里安所著的《亚历山大远征记》中记载,亚历山大大帝东征的时期大约是在公元前334年-公元前324年之间,亚历山大大帝去世以后,其部将塞琉古一世随即建立起来希腊化的塞琉古王国。大约公元前247年,塞琉古王国帕提亚行省率先在帕提亚首领阿尔沙克一世的领导下宣布从塞琉古王国脱离出来实行独立,成立了波斯化的帕提亚王国(即安息帝国)。紧接着在2年后的公元前245年,塞琉古王国的另一个行省巴克特里亚总督狄奥多特一世也相继宣布独立,成立了希腊化的巴克特里亚王国(暨张骞在《史记·大宛列传》中所提到的大夏)。

作为希腊在中亚的文化和文明中心,巴克特里亚的希腊人努力保持着自己的传统,比如,他们不但使用佉卢文, 同时也在继续沿用希腊文。这些希腊殖民者和移民们不断地与当地的本土文化和宗教进行着融合,由于与推崇佛教的印度孔雀王朝毗邻,来自东方的佛教第一次与来自西方的希腊文明产生了碰撞和融合(见图2.1)。令人唏嘘的是,在公元前二世纪中期,希腊化的巴克特里亚王国在遭到塞族人(斯基泰人)的入侵后最终亡于大月氏人之手,历史从此又进入了一个新的篇章。

图2.1 中亚地区的希腊-巴克特里亚王国/公元前3世纪

一个关键问题出现了,根据现有的考古记载,犍陀罗地区的早期佛教造像被公认是在贵霜王朝迦腻色伽一世在位期间(约公元二世纪)出现的,但这与希腊化的巴克特里亚王国之间存在着大约300年左右的间隔,难以想象那个年代在经历这么长时间的战乱和变迁之后还会有懂得希腊工艺的工匠突然在300年后突然爆发并且能够制作出如此精湛的希腊化雕塑作品。

其次是这一时期造像的风格已经与典型的希腊化雕塑有着很大的不同。众所周知,受爱琴文明的影响,希腊化时期雕塑的艺术风格总体上来说都是理想主义、浪漫主义和人文主义的表现方式,作品明快、活泼、热烈而且感染力强;而犍陀罗造像则与作为希腊文明继承者的罗马帝国在艺术上普遍采用的自然主义和写实主义所呈现出来的庄重、严肃、表现权威的风格更为接近(见图2.2)。

图2.2 罗马帝国《奥古斯都像》/公元前20年

在公元一世纪前后,以地中海为中心,跨越欧、亚、非三大洲的罗马大帝国正进入最强盛期并不停对外进行扩张,从而导致来自罗马帝国的科学、宗教、文化和艺术对外大量输出,不同地域文明之间的碰撞和融合变得频繁和激烈。由于时间上刚好与早期犍陀罗佛造像的出现重合,这就不得不让人考虑是否存在另外一种可能性,即早期犍陀罗的佛造像技艺是从当时的罗马帝国学习和传播过来的,而非直接从本地原先保留有残存希腊手工艺的工匠们那里进行恢复的。

在公元20世纪80年代之前,曾经有来自全世界各地的众多学者和考古团队对包括古代犍陀罗和巴克特里亚在内的中亚地区进行过富有成效的田野考古挖掘,获取了很多宝贵的一手资料。正当更多历史事实即将被发现之际,在阿富汗爆发的战火和一系列武装冲突使得这一进程被强行中断。时至今日,当初参加和主导过这一地区考古研究的人员大多都已老去和离世,而新的研究力量尚未成熟。在这种情况下,关于这一问题的最终定论看来也只能有赖于未来在该地区更加深入的考古发掘来进行解读和确认了。

鉴于这一问题至今尚无明确的结论,故此在本文之后的篇章里,涉及到早期犍陀罗佛教造像风格的描述,我们暂时以“希腊/罗马化”来进行表示。

三、印度地区的早期佛教美术

印度的地理位置位于南亚次大陆,拥有着悠久的文明史,从公元前2000年开始就已经出现了吠陀教,到公元前7世纪前后,以《吠陀经》为主要经典的婆罗门教成为了印度的主流宗教。然而到公元前4世纪的孔雀王朝时期,佛教开始逐渐占据主导和统治地位,自贵霜王朝开始一直到公元十二世纪被伊斯兰教所灭亡中间的1000多年时间里,更是以国教的形式存在着,佛教美术则一同与之发展、变迁并且与众多外来艺术进行融合。

印度的早期佛教美术史可以分为四个阶段:第一阶段是贵霜王朝早期(公元一世纪)的犍陀罗艺术,早期犍陀罗艺术主要是以雕刻石质造像为主,采用前文我们称之为希腊/罗马化的表现方式塑造庄严的佛陀形象,所塑造出来的人物基本都是鼻梁高挺,颧骨突出,眼窝深陷,发髻高悬,尤其是印欧人种的面部特征非常明显;身上所着衣物厚重,下垂感强(见图3.1)。

图3.1 早期犍陀罗风格佛陀造像/公元1-2世纪

第二阶段是贵霜王朝后期的秣菟罗艺术。与犍陀罗一样,秣菟罗这个名词在早期佛教美术史中既是一个时期,也是一个地名(马图拉),同时还代表了一种造像的艺术风格。秣菟罗艺术于公元三世纪出现并兴起,在手法上同样也是采用雕刻石质造像的方式来表现佛陀的形象及其传法的事迹,但在艺术风格上则与早期犍陀罗完全不同,人物形象开始突破典型的希腊/罗马化的西方欧式面部样式开始逐渐印度本土化,人物身材普遍宽肩厚背,薄衣贴身(见图3.2)。从美学角度上看,无论是秣菟罗的薄衣贴体、波浪衣纹还是鹿野苑的湿衣贴身、无衣纹的造像特征,都是一种单纯而完美的理想主义造型,充分表现出印度本土古典主义美的艺术特质。

图3.2 印度秣菟罗风格佛造像/公元3-4世纪

秣菟罗在早期佛教美术史上无疑是一个重要的艺术时期,一方面由于此时作为佛造像艺术发源地的犍陀罗地区已被崛起的波斯萨珊王朝所占领,虽然造像的制作技艺并未因萨珊王朝崇尚琐罗亚斯德教(也称祆教或者拜火教)而受到致命的打击,但这个时期的佛教艺术中心却已经开始向秣菟罗(马图拉)、鹿野苑和阿旃陀(Ajanta)等地区进行转移。这是一个非常重要的变化,对后来佛教美术的发展和传播来说,其意义是非常深远的。

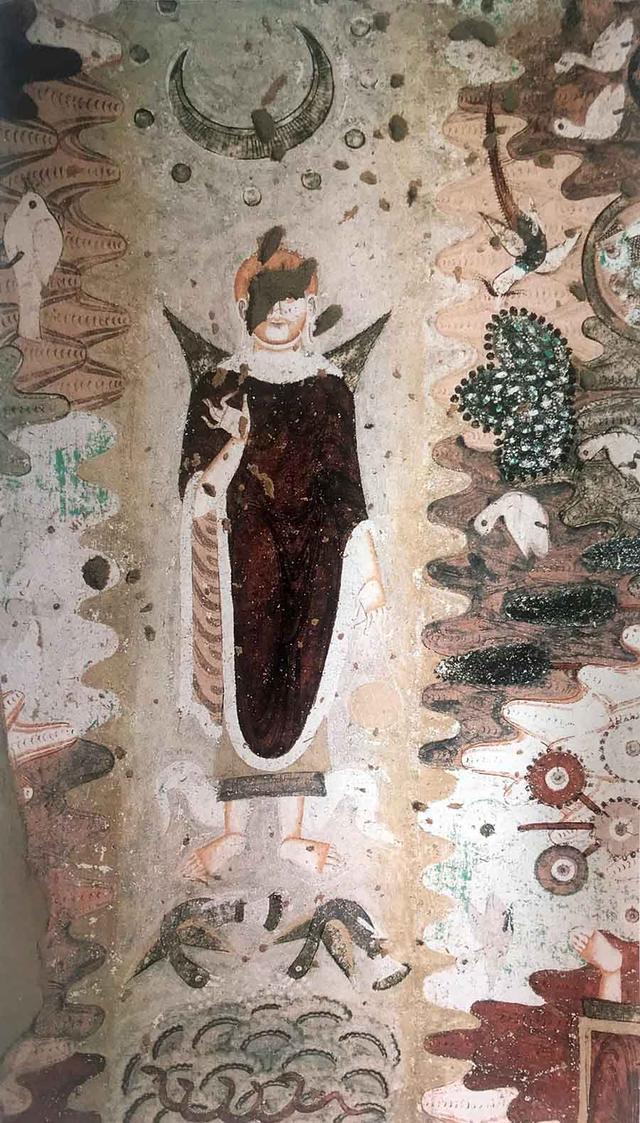

而另一方面,犍陀罗地区的佛造像技艺虽依然在波斯化的萨珊王朝中继续延续着,但与萨珊王朝的波斯美学则难以避免地开始相互影响,比如萨珊传统美术中大量对于连珠纹的使用,以及波斯化人物面部特征的表现形式,在犍陀罗后期的作品中都经常可以看到。这种以早期犍陀罗为母本的波斯化风格在公元4-5世纪的时候逐渐固定了下来,并且在文化和宗教传播过程中越过帕米尔高原来到了中国的新疆地区。在龟兹克孜尔石窟壁画中的所谓“第二样式”就是这种以波斯萨珊佛造像风格为基础的绘画作品(见图7.3)。

第三个阶段是印度笈多王朝时期的笈多(Gupta)艺术,笈多王朝是印度佛教艺术的黄金时期,兴盛于公元四至五世纪。笈多艺术时期依旧以雕刻石质的佛陀造像为主,但值得一提的是,在公元6世纪前后的斯瓦特河谷地区已经开始出现早期金铜质地的佛教造像。

笈多时期的佛教造像,创造性地把犍陀罗和秣菟罗两种风格之间的差异性相互融合并转变创新,将西方的写实与造型融入到印度传统特有的本土艺术之中,以完美而纯粹的艺术手法以及雅致鲜明的民族特色,创造出了全新的佛教造像样式,达到了印度佛教雕刻艺术史上的巅峰(见图3.3)。毫无疑问,笈多艺术是印度佛教美术史上最辉煌也是最登峰造极的时期。

图3.3 印度笈多时期佛造像/公元4-5世纪

第四个阶段是印度帕拉王朝的帕拉艺术,印度帕拉王朝历时从公元7世纪至公元12世纪。帕拉王朝极度推崇大乘佛教和坦特罗密宗,尤其擅长通过造像和绘画等手段来宣传和推广相关的教义,由此形成了一整套独特的印度帕拉风格佛教美术体系,并进而影响了之后整个喜马拉雅地区的艺术表现方式。

图3.4 印度帕拉风格菩萨造像/公元12世纪

在印度帕拉王朝时期,金铜质地的佛造像开始在当时的社会上广泛流行,帕拉风格的佛造像通常采用金属合金铜(黄铜)作为原材料,在制作工艺上开创性地采用了失蜡法。帕拉造像作品整体制作细腻精良,人物普遍具有南亚人种的面部特点,面含浅笑,双眼低垂,细眉上挑,面容安详恬淡,宽额深目,眼睛部分通常错银(银眼);身上所着的衣物普遍较少,体态婀娜,典型的印度样式S型三折枝曲线;在服饰方面大量采用宝冠、束带和缯带;胳膊上系有臂环,位置通常比较靠上(见图3.4)。

帕拉风格的绘画样式同样也非常具有印度特色,通常所绘人物身上的衣着很少,呈袒露状,但身上多佩戴各种衣带和缯带,这一特征显然与印度当地的气候条件有着密切关系;人物的面部特征为正面时呈现方形,上宽下窄,侧面时多呈现出斜方形,下颚凸出并显得很宽大,下嘴唇较厚,眼睛呈弓形,人物尤其是主尊协侍的体态婀娜,典型的S型三折枝,头上多戴三叶或五叶宝冠;画面布局整齐工整,基本有两种布局样式,一种是所谓的“群组式”,另一种是所谓的“棋格状”;绘画技法上以红、蓝两种颜色平涂为主,间以黄、绿两色,线条的绘制技法采用“铁线描”手法。在人物主尊周边的装饰拿具上经常出现“迦楼罗”、“迦陵频伽”、“反身狮羊兽”、“摩羯鱼”以及大象、狮子等印度文化中的传统形象(见图3.5)。

图3.5 印度帕拉风格绘画/公元11-12世纪

在帕拉王朝的晚期,伊斯兰势力征服了印度,从此,佛教在这里消亡,而帕拉艺术则随着大批躲避战乱的人一起去往了与其有密切联系的周边地区,如克什米尔、中国西藏、尼泊尔等,为喜马拉雅地区的佛教艺术带来了新的繁荣。

四、克什米尔地区的早期佛教美术

克什米尔位于南亚次大陆上最北端的地区,古称迦湿弥罗,在中国的汉朝时期称其为罽宾,历史非常悠久。从孔雀王朝的阿育王时期这里就已成为佛教的重要传播源头,历史上很多重要的佛教经论都从这里传出,同时各地众多的僧侣也不远万里前来学习佛法,其中观派理论对后来的藏传佛教产生了极大的影响。

在文化和艺术方面,克什米尔同样也有着悠久的历史,不同的文明在这里长时间地相互碰撞和影响。长此以往,克什米尔成为了古代希腊、古代罗马、印度、波斯和中国在文化上的融接点,反映在美术体系上,则形成了独特的以犍陀罗艺术为母本的克什米尔造像和绘画美术风格。

克什米尔佛造像的特点是以金铜类造像居多,材质多为黄铜。人物脸型多为长圆形,印度人种的特征明显,眼睑处大开,瞳仁点在眼睛的正中处,状似吃惊。人物身躯饱满,多着袒右肩袈裟,上身的比例略显长(见图4.1)。

图4.1 克什米尔风格佛坐像/公元7世纪

克什米尔绘画的特点是人物形象饱满,尤其是女性形象,通常都有着夸张的姿态和身体特写,丰乳肥臀,指尖上翘,尤其在服饰的表现上有后来波斯细密画的影子,整体遍布装饰性的点状和各种复杂的细小图案(见图4.2)。克什米尔绘画风格对中国西藏西部早期的绘画体系产生了重大的影响。

图4.2 克什米尔早期绘画/公元9-11世纪

五、西藏的早期佛教美术

5.1西藏西部地区的早期佛教美术

如果把公元13世纪之前定义为西藏佛教美术早期的话,它实际上包括了两个阶段,第一个阶段是“前弘期”的吐蕃王朝。吐蕃王朝从松赞干布时期开始推崇和传播藏传佛教,先后迎请寂护和莲花生大师入藏弘法,通过几代赞普的努力最终确立了藏传佛教在吐蕃王朝的主导地位。然而物极必反,末代藏王朗达玛上台后开展了大规模的灭佛运动,随后朗达玛被拉隆·贝吉多杰刺杀,吐蕃王朝随即土崩瓦解,这一时期被称为藏传佛教的“前弘期”。在“前弘期”遗留下来的佛教题材造像和绘画作品数量少之又少,主要以在大英博物馆保存的出自敦煌莫高窟17号藏经洞中的那一批吐蕃时期佛画为主,此外还有几处位于拉萨大昭寺的吐蕃时期寺庙壁画的遗迹,从这些为数不多的作品上看,这一时期的绘画风格比较多样化,其中既有唐代汉族风格(见图5.1)也有印度风格(见图5.2),充分说明了在这一时期,吐蕃艺术家对唐朝和印度这两大文明导师采取了全盘接纳的态度。

图5.1 敦煌莫高窟(第17窟)窟藏经洞汉式绘画/公元8-10世纪

图5.2 敦煌莫高窟(第17窟)藏经洞藏式绘画/公元8-10世纪

第二个阶段则是进入“后弘期”之后在西藏出现的佛教美术的发展时期。所谓“后弘期”指的是在吐蕃王朝灭亡之后,位于西藏西部阿里地区的古格国王暨天喇嘛益西沃迎请印度高僧阿底峡前来古格进行传法,以此为标志作为“后弘期”的起点。藏传佛教通过“上路弘传”和“下路弘传”两路向位于西藏中心区域的卫藏地区进行传播,再创了藏传佛教在整个西藏的辉煌。“后弘期”的佛教美术在这里面又分成了两个支流,一个分支是以西藏西部阿里地区的早期古格美术为主的克什米尔风格壁画,另外一个分支则是以流行于卫藏地区的印藏帕拉风格为主的“噶当巴”唐卡。

图5.3 西藏阿里托林寺早期古格时期壁画/公元10-11世纪

早期西部古格王朝的美术绘画沿袭了典型的克什米尔风格,人物特点鲜明,女性普遍身材妖娆,丰乳肥臀,在人物面部的表现上通常采用弧形眉和鱼形眼,手掌较小,手指的末端翘起卷指肉,服饰方面有着波斯细密画的特点,头上经常佩戴大的尖角帽,衣服上的细小图案和花纹进行繁复的点缀,在色调的运用上擅长使用明暗色调的对比凸显画面的立体感(见图5.3)。

5.2卫藏地区的早期佛教美术

位于西藏中部核心地带的卫藏地区的佛教美术则与西部不同,延承的则是源自印度的帕拉艺术风格,这一点充分地体现在了绘画上面。目前把公元13-15世纪前后的帕拉风格绘画统称为“噶当巴”,“噶当巴”绘画风格基本上是印度帕拉风格的延续以及部分题材的西藏本土化,今天我们称之为“印藏帕拉绘画风格”。

印藏帕拉绘画风格从公元11世纪开始一直延续至公元13世纪后期,这一时期中的绘画作品,无论是壁画还是唐卡,基本都遵从类似的原则,比如群组式或者棋格状的整体布局,大量使用红蓝两色平涂,人物的马蹄形头光以及在轮廓的勾画上采用“铁线描”手法等,尤其是卫藏帕拉风格的上师题材唐卡,上师的人物面部表情充分体现出写实主义和西藏本土化的特点(见图5.4)。到了公元15世纪之后,由于受尼泊尔绘画的影响以及中国汉地绘画的渗透等多方面的原因,在西藏逐渐发展形成了具有独特特点的以夏鲁样式(夏鲁寺壁画)和江孜样式(白居寺壁画)为代表的尼藏风格绘画体系。

图5.4 卫藏帕拉风格“噶当巴”十二上师唐卡/公元13世纪

在此需要说明的是,严格来讲,所谓“噶当巴”其实并非是一种独立的绘画风格,实际上是由于在上个世纪80年代初期,经历了十年浩劫的中国在改革开放之后刚刚恢复对唐卡的研究和重视,然而人们对不同历史时期和艺术风格的唐卡绘画作品缺乏必要的了解,很多西藏人就把公元13-15世纪之间以印藏帕拉风格为主的早期唐卡绘画作品与阿底峡大师的弟子仲敦巴所创立的噶当派进行关联和命名。而事实上,这些早期唐卡绘画作品与作为藏传佛教早期教派的噶当派毫无关系。时至今日,虽然大家对此都已有了充分的了解,但人们也已经习以为常了,于是依旧把“噶当巴”这一称呼保留了下来。

5.3西夏王朝的早期佛教美术

纵观整个喜马拉雅地区美术史,西夏的绘画作品占有着极其重要一席之地,西夏王国建国于公元1036年,灭亡于1226年,基本上与赵宋王朝同期生灭,在其190年的享国期间,始终大力推崇藏传佛教。事实上,早在“前弘期”的吐蕃时代,藏传佛教对西夏的影响就已经开始了,其主要的绘画风格形成于西夏王国的后期,它并非是对来自西藏的藏传佛教绘画的全盘接纳和照搬,而是参考了汉地陇西绘画风格后再与藏传佛教绘画风格有机地融合起来形成的一种全新的绘画体系,可以说是西藏绘画风格最为成功的对外传播成果之一①,并且对后来元代的藏传佛教绘画的传播起到了积极的影响。

图5.5 西夏风格上师唐卡/公元12世纪

从科兹洛夫带回俄罗斯并保存于艾尔米塔什国家博物馆(冬宫)的那一批西夏绘画作品中看,西夏的绘画主要有汉式、藏式以及汉藏融合式三种不同类型的绘画风格。习惯上我们把汉式的绘画作品称为汉式佛画,而把藏式和汉藏融合式的绘画作品称为唐卡,汉式佛画基本体显出中原汉地绘画的风格,唐卡则有着非常浓郁的卫藏帕拉风格的味道(见图5.5)。

六、尼泊尔的早期佛教美术

尼泊尔位于中国西藏的西南方向,本身也是一个历史悠久的文明古国。关于尼泊尔的早期历史缺乏明确的文字依据,很多都已经变成了传说,直到李查维王朝(公元1-12世纪)的时候才有连续的文字记录。值得一提的是,释迦牟尼的诞生地蓝毗尼以及涅槃时所在的婆罗林都位于尼泊尔。自古西藏同尼泊尔的联系就非常密切,松赞干布时期的王妃尺尊公主就是尼泊尔人,尼泊尔人中有一支被称为纽瓦尔人,这些人是天生的艺术家和商人,尼泊尔早期发达的绘画和工艺技术主要就是由纽瓦尔人所创造并传播到西藏。纽瓦尔人中的代表性人物是元朝早期的阿尼哥,他在元朝国师八思巴的支持下主持修建了元大都。

由于地理上的依附关系,尼泊尔与印度的联系和交流是与生俱来的,直到今天情况也是如此。毫无疑问,尼泊尔早期的佛教美术就是来自印度,之后经过纽瓦尔人的再创造和加工,形成了独具特色的尼泊尔美术风格,再通过交流活动对西藏的佛教美术产生影响,这种影响无疑是巨大的,以至于西藏在公元13-15世纪之间逐渐形成了以夏鲁样式和江孜样式为代表的尼藏风格佛教美术。

图6.1 尼泊尔风格金刚萨埵造像/公元13世纪

在造像风格上,早期的尼泊尔佛像传承了印度笈多时期鹿野苑的风格,在公元10世纪以后则大量吸收印度帕拉风格的美术特点,整体工艺精美,人物造像面相俊秀,制作材料多采用红铜鎏金(见图6.1),到公元15世纪以后,尼泊尔造像与西藏的本土造像风格已经基本融合为一体,难以区分。

在绘画方面,纽瓦尔艺术家们在印度帕拉风格的基础之上加入了他们对美的独特理解,并达到了一个前所未有的新高度。与典型的帕拉风格不同,主尊的脸型特征从原来的长方形变成相对较短的“孩童脸”,五官更加集中,眼部下降到更接近面孔中部的位置,额头显得偏大;服饰衣冠及其璎珞多采用连珠纹的表现手法,背景装饰则多采用灰石绿,上面多饰有卷草纹图案(见图6.2)。

图6.2 夏鲁寺样式尼泊尔风格壁画/公元14世纪

尼泊尔的这种绘画风格在公元14世纪以后对中国西藏地区的画师们产生了极大的影响,导致这种风格直接渗透到以当时萨迦寺和夏鲁寺为代表的寺院壁画和唐卡绘画作品当中②。

七、中国西部地区的早期洞窟佛教美术

如前所述,佛教在印度的广泛传播最早可以追溯到公元前3世纪的孔雀王朝时期,之后传播到中亚地区,在中亚的希腊化时期这两种文化产生了最初的碰撞。到了公元1世纪,一个覆盖了中亚、阿富汗和印度河流域地区的强盛帝国——贵霜王朝建立了起来。贵霜王朝由大月氏人所建立,大月氏人原本信奉的是琐罗亚斯德教,但在第三代王迦腻色伽一世统治时改宗佛教并大力弘扬和推广,也正是在此时期,佛教再次得以迅速发展,并且在犍陀罗出现了最早的希腊/罗马化佛教造像,在这种形势之下,佛教和佛教美术一路向东朝着中国内地的方向传播而来。

今天,我们已经知道佛教石窟艺术在全世界有四大分支体系,分别是龟兹克孜尔石窟群、高昌柏孜克里克石窟群、以敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟以及麦积山石窟为代表的中原石窟群和印度的阿旃陀石窟群(Ajanta Caves),其中有三个分支都位于中国境内,它们是佛教和佛教美术从中亚一路向东进行传播最直接也是最有力的证据。

帕米尔高原,中国古代称之为“葱岭”,地处中亚东南部和中国的最西端,古丝绸之路的所在地。公元2-3世纪前后,佛教从中亚越过了葱岭进入到中国古代新疆(见图7.1)。于阗和龟兹是最早接触到佛教教义的地区,佛教和佛教美术在这里都得到了迅速的发展。

图7.1 贵霜王朝时期的葱岭周边8国/公元2世纪初

从龟兹克孜尔石窟中的壁画上看,佛教美术风格在这里存在着三种样式,即所谓的“第一样式——犍陀罗美术风格”(见图7.2)、“第二样式——波斯萨珊美术风格”(见图7.3)和“第三样式——回鹘样式的汉地美术风格” ③(见图7.4)。关于这三种美术样式在年代上的早晚问题,目前学界尚存在着争论,其中以德国格伦威德尔为代表的看法是第一、第二样式之间是有着继承关系的,“第一样式”出现并流行于公元5-6世纪前后,“第二样式”则出现于稍晚的公元6-7世纪,而“第三样式”的出现则更晚并且范围有限;然而也有学者尤其是近代的学者通过进行碳14年代测定法对壁画进行年代测定,提出通过样式的不同来确定年代是不完全准确的,并且提出实际上“第一样式”的出现只是比“第二样式”年代稍早,而“第二样式”出现后,“第一样式”仍然存在,因此提出这两种代表性样式实际上是龟兹石窟壁画的两种风格流派而已④,笔者本人更倾向于第二种说法。

图7.2 龟兹克孜尔石窟“第一样式”犍陀罗风格释迦牟尼佛立像/公元4-6世纪

图7.3 龟兹克孜尔石窟“第二样式”波斯萨珊风格金刚像/公元4-6世纪

图7.4 龟兹库木吐喇石窟“第三样式”回鹘汉地风格回鹘供养人像/公元9-11世纪

石窟造像和壁画在本质上是一种宗教艺术形式,创作者的目的是希望以艺术化的方式对佛教的教义进行承载并进行持久性的传播,龟兹石窟也不例外。毫无疑问,犍陀罗是龟兹佛教艺术的源头,这直接决定了龟兹石窟美术的题材和整体风格,而以印度秣菟罗风格为代表的更为完善和成熟的佛造像体系才是影响龟兹石窟艺术的直接力量。

秣菟罗艺术是印度贵霜王朝除犍陀罗和阿马拉瓦提之外的三大佛教艺术之一。前面我们曾经介绍过,秣菟罗风格的特点是改变了早期犍陀罗的希腊/罗马化样式,变得更具有印度本土风格,人物形象丰满优美、粗壮浑圆、朴实热烈,与早期犍陀罗作品的庄严肃穆形成了鲜明的对比。可以说,对于龟兹石窟美术来说,犍陀罗风格只是一个典范,而来自印度的秣菟罗风格才是本地艺术家进行创作时用以参考的直接依据。

虽然龟兹石窟的雕塑造像到今天基本已经被损毁殆尽,然而从遗留下来的壁画上看仍然可以得出结论,这些壁画的题材和构图基本都遵从犍陀罗艺术的基本规范,而在人物形象以及协侍和背景器物上则体现出具有强烈印度特色的秣菟罗风格。因此,无论怎么说,龟兹的洞窟艺术绝非外来文化的简单复制,因为无论是希腊/罗马化的犍陀罗风格还是印度化的秣菟罗风格,在经过龟兹艺术家们的改造后都已经变成了具有独特浓厚龟兹本土特色的一种全新的艺术风格了。

新疆吐鲁番盆地自古以来被称为“高昌”,公元460年,这里曾经由回鹘人建立起一个高昌王国,历经阚氏、张氏、马氏、麹氏等高昌王国政权,至公元640年最终被唐朝统一。经历了战乱纷飞的十六国时期,为了减轻杀伐所造成的罪业,高昌王国崇尚佛法、译经并广修石窟,其代表作就是柏孜克里克石窟,石窟的建造始于公元4世纪,废弃于15世纪中叶,其间延续了1000多年⑤。由于泥土材质方面的原因,高昌柏孜克里克石窟作品主要以泥塑绘画为主。从地理位置上看,这里是中西文化交汇之所,不仅是西域佛教艺术输入中原的关口,同时也是中原佛教艺术传入西域的中转站。

即便单纯从佛教美术的角度上看,高昌石窟中的壁画作品实际上也是非常独特的,一方面,它的部分作品中具有以龟兹“第三样式”为代表的回鹘汉地佛教美术风格(见图7.5)。

图7.5 高昌柏孜克里克石窟回鹘高昌王后供养像/公元5-7世纪

另一方面,高昌石窟在整体布局和作品风格的表现形式上又自成体系,并不完全照搬龟兹或者敦煌,是在吸收融合各种艺术营养之后创造出来的一种全新的形式⑥(见图7.6)。

图7.6 高昌柏孜克里克石窟释迦牟尼佛本行经变图/公元4-6世纪

而以敦煌莫高窟、龙门石窟、云冈石窟以及麦积山石窟为代表的中原石窟群所表现的佛教美术风格则是在上述基础之上充分融合进了中原文化特色后形成的汉地佛教美术形式(见图7.7)。

所有这些实物证据都说明,佛教美术在从中亚一路向东传播的过程中,其形式绝非是一成不变的,而是在不断地与当地的文化、信仰和民俗进行着激烈的碰撞、融合并且逐渐演变,形成了能够被当地人民普遍接受的艺术形式和体系,使所承载的佛教教义得以深入人心。

图7.7 敦煌莫高窟第285窟飞天壁画/公元6世纪

八、结语

佛教的美术,无论是雕塑还是绘画,对于佛法教义来说本质上都是一种传播的手段和工具,其目的是为了在传播过程中帮助佛教的受众以一种更加直观的方式了解和学习佛教所宣扬的各种教义,换句话说,佛教美术是为了佛教教义的传播方便而生,它的诞生是多种文明艺术相互融合的结果和产物,并且伴随着佛教的传播过程不断地发展和演变。

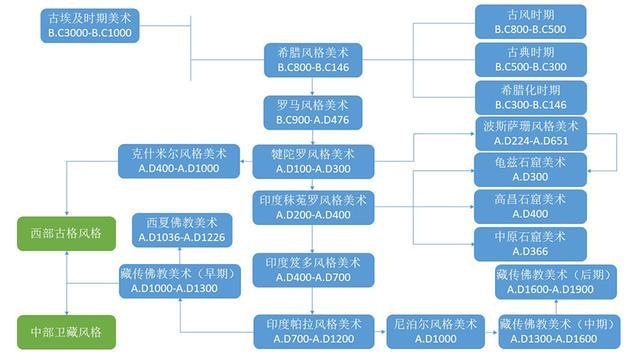

图8.1 早期佛教美术区域性传播示意图

概括来说,发源于古老东方的佛教在美术方面充分地借鉴和融合了源自西方古希腊和罗马时期的艺术风格,在中亚的犍陀罗地区形成了世界上最早的佛教美术典范,因此,这里也毫无争议地成为了佛教美术的传播源头。在经过一系列本土化改造之后,佛教美术在印度形成了秣菟罗风格、笈多风格以及帕拉风格;而在犍陀罗本地则形成了波斯萨珊美术风格。与此同时,它马不停蹄地向外进行传播,从中亚越过葱岭进入中国新疆,形成龟兹和高昌石窟美术风格,再一次地,犍陀罗风格与位于传播路径上的当地本土文化碰撞融合后形成了本地佛教美术特点,然后再一路向东传入中原地区,与中原地区的文化互相影响融合,又形成了以敦煌莫高窟、龙门石窟、云冈石窟以及麦积山石窟为代表的中原石窟群佛教美术风格,并对中原地区的大乘佛教产生了重要的影响(见图8.1)。

而留在印度本土的佛教美术则在帕拉王朝被伊斯兰势力灭亡后传播和扩散至与印度毗邻的喜马拉雅地区,如克什米尔、尼泊尔以及中国的西藏等地,经过与当地本土艺术的融合之后形成了今天独放异彩的喜马拉雅艺术,同时也为藏传佛教的广泛传播奠定了坚实的基础。

藏传佛教在喜马拉雅地区传播的背后,始终能够看到藏传佛教美术的身影,形成于公元1000-1300年之间的早期藏传佛教美术同时兼有位于西部地区的以克什米尔风格为代表的早期古格美术和位于中部地区的以帕拉风格为代表的卫藏美术两种体系,而西藏化的帕拉风格同时也对与西藏毗邻的西夏王朝的佛教美术产生了直接的影响。

更有意思的是,印度帕拉风格美术在公元10世纪前后传入尼泊尔,经过纽瓦尔艺术家们的本土化改造之后形成了独具特色的尼泊尔风格美术体系,而这种体系又在公元13世纪之后开始对中国的西藏地区产生重大影响,这种影响不但体现在雕塑和造像上,同时也体现在绘画上,形成了以夏鲁样式和江孜样式为代表的尼藏风格美术。在此以后,由于格鲁派五世达赖喇嘛的大力支持,以及受噶举派在与格鲁派斗争失败后东迁的影响,来自中国中原地带的汉地文人画开始影响西藏,西藏的绘画美术体系再次得到飞速发展,在公元17世纪以后逐渐形成了以勉塘、钦泽钦莫以及噶玛嘎赤为代表的本土化唐卡绘画风格,并一直延续到了今天。

正所谓“法无定法”,从希腊到罗马,再从希腊到中亚;从中亚到印度,再从印度到喜马拉雅;从中亚到龟兹,再从龟兹到敦煌,文明和艺术就是在川流不息的时间中伴随着不同的人文环境而不断地发生着改变,千变万化却始终绵延不绝。

-----------------------------------------------------------------------------------------------

【1】谢继胜著,谢继胜、熊文彬主编,《藏传佛教艺术发展史上册》,第128页,上海书画出版社,2010年12月出版。

【2】于小冬著,《藏传佛教绘画史》,第123页,江苏美术出版社,2006年2月出版。

【3】《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编,《中国新疆壁画艺术》第二卷《克孜尔石窟》(二),第1-2页,新疆美术摄影出版社,2009年9月出版。

【4】《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编,《中国新疆壁画艺术》第二卷《克孜尔石窟》(二),第2页,新疆美术摄影出版社,2009年9月出版。

【5】《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编,《中国新疆壁画艺术》第六卷《柏孜克里克石窟》,第10页,新疆美术摄影出版社,2009年9月出版。

【6】《中国新疆壁画艺术》编辑委员会编,《中国新疆壁画艺术》第二卷《柏孜克里克石窟》,第15页,新疆美术摄影出版社,2009年9月出版。

鲁公网安备37020202001839号

鲁公网安备37020202001839号